Sólo un sueño

Francisco Nihilus Moreno*

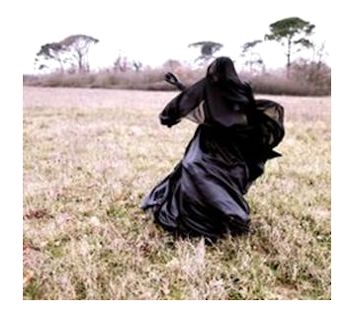

Sólo un sueñoFoto: https://www.pinterest.com/nadyae/witching-hour/ Sólo un sueñoFoto: https://www.pinterest.com/nadyae/witching-hour/ |

Desde aquella mañana lo había decidido: debía matar a su esposa.

¿Qué lo incitaba a esto? Después de diez años de casados, primero en el departamento de la calle Del Olmo y después en aquella casa en La calle de lo aberrante, como todos la apodaban -su verdadero nombre era Florencia- jamás habían pasado de una escandalosa riña de tres días seguida por una larga serie de disculpas de ambas partes. Ahora, algo había cambiado.

No sabía si era por el color naranja de la casa por el que tanto habían discutido y por el cual al final él tuvo que ceder, aquel asqueroso naranja que hacía honor a la calle de lo aberrante, o el hecho de tener que recibir todos los fines de semana a los hermanos de su esposa y a sus insoportables hijos que siempre rompían algo, o quizá era toda la ropa que le había comprado y que jamás se ponía más de una vez pues en palabras de su esposa: "una mujer de nuestro nivel no puede darse el lujo de que la vean dos veces con la misma ropa..." aunque hubo ocasiones en las que llegó a usar un par de ocasiones aquel vestido de seda que le compró para ir a la ópera. Nada de esto le había molestado antes, pero aquella mañana cambió.

No, tal vez la razón que lo llevó a esa decisión fue su sonrisa, aquella sonrisa que en un inicio lo había llevado a enamorarse de ella.

Esa mañana al despertarse, giró la cabeza y ahí estaba ella, se vieron un instante y le sonrió. Pero esta vez algo fue distinto, ya no era aquella sonrisa sincera, dulce y amable con la que siempre lograba convencerlo de hacer lo que ella quisiese, ahora era una sonrisa hipócrita y burlona. Una sonrisa falsa que le daba repulsión, le molestaba. Debía matarla.

En el día estuvo un poco distante con ella pues cada vez que se le acercaba, ella sonreía y él sentía asco. Para la tarde, salió con el pretexto de ver a un compañero del trabajo pues había olvidado darle un documento de suma importancia y aquello no podía esperar. Necesitaba estar solo para planear.

Se encontraba sentado tras el volante del auto, quieto y respirando con lentitud, en un estado catatónico en el que apenas parecía estar vivo. Pensaba.

Durante varias horas había calculado cómo deshacerse de su mujer, una forma en la que él no pudiese ser visto como responsable. Ya tenía todo listo en la cajuela: la mataría durante la noche mientras dormía, pero antes se aseguraría que ella tomase las pastillas para dormir que él había comprado y que pensaba poner en su café, el cual siempre tomaba a las siete en punto, mientras comía un chocolate. Siempre la misma rutina. El peligro de ser rutinario es ser predecible.

Cuando estuviese dormida en lugar de llevarla a la cama, la pondría sobre la lona de plástico y... aún no sabía cómo debía matarla pero sabía que después podía llevar el cadáver al bosque en las afueras de la ciudad, tal vez tendría que dividir el cuerpo y enterrar las partes en distintos sitios a bastante distancia unos de otros.

Deshacerse del arma sería mucho más sencillo: la solución iba desde tirarla en la basura -después de limpiarla- hasta ir a casa de sus padres y arrojarla al lago que había cerca, donde durante el verano solían ir a nadar con sus primos y amigos.

Llegó al cuarto para las siete a su casa, justo a tiempo para llevar a cabo su plan: debía ser cauteloso.

Entró y saludó a su esposa tratando de ocultar su asco al verla, al parecer ella no notaba nada, sentía una leve sensación de triunfo, nada le podía salir mal. Al entrar a la cocina tuvo que contener una exclamación, pues el café ya se estaba terminando de hacer en la cafetera, pero rápidamente hizo un leve cambio de plan: en lugar de poner las pastillas molidas en la cafetera las pondría directamente en el café de ella; ahora podría disfrutar de un café y ver cómo su idea daba frutos.

Diez para las siete. Ya tenía todo listo, se sentía impaciente por actuar, sólo diez minutos y luego vería cómo aquella arpía perdía la conciencia para quedar a su merced.

Pronto, muy pronto. Ocho para las siete. Sentía una leve presión en el pecho pero seguro era normal, estaba nervioso, eso era, seguramente era eso...

Comenzó a ver la sala con ojos curiosos, como si fuese la primera vez que se sentaba en aquel sillón de piel y viese la habitación de un desconocido, al centro una mesa de madera con una planta casi marchita, los sillones acomodados simétricamente en aquel espacio reducido, dejando apenas lo suficiente para poder pasar entre ellos una persona a la vez y con una complexión bastante delgada. Sonrió: le gustaría ver a su suegra tratar de pasar y sentarse en alguno de aquellos sillones cafés.

Siete para las siete. Cada vez se ponía más ansioso, su esposa estaba en la cocina preparando la cena, cerca de su café adulterado, cerca del café que podría ser su perdición si ella se enteraba de lo que planeaba o el primer paso para ser libre, para ser feliz, para tener éxito.

Seis para las siete. Se comenzaba a impacientar, estaba tardando mucho en dar las siete, escuchó un tamborileo incesante, rápido, constante, enloquecedor... levantó la mano y la agitó para luego comenzar a apretársela, se le había entumido de tanto tamborilear.

Cinco para las siete. ¿Por qué tarda tanto en dar las siete? ¿Acaso el reloj se estará quedando sin baterías? Se levantó dio un par de pasos y se detuvo, tenía un reloj en la muñeca, levantó el brazo y leyó: ocho para las siete. Se lo quitó y lo aventó con enojo -maldito reloj- pensó.

Su esposa salió de la cocina a ver qué se había caído, él la tranquilizó explicando que había tirado su reloj pues le apretaba la muñeca, ella lo vio extrañada para luego sonreír. Él apretó los dientes mientras desaparecía nuevamente en la cocina. Esa sonrisa lo estaba volviendo loco, ella lo estaba haciendo a propósito, lo provocaba, pensó.

Cuatro para las siete. Entró al baño y se mojó la cara, estaba cada vez más nervioso, ansioso. No entendía por qué no daban las siete. Se miró en el espejo, se veía demacrado, como si llevase noches sin dormir, los ojos ojerosos, la piel amarillenta, y vislumbró algunas canas y arrugas que no tenía antes.

Tres para las siete. Las manos le sudaban, el corazón le latía increíblemente rápido, creía poder oírlo, resonaba en toda la sala, llegaba al comedor, el sonido lo envolvía, seguramente ella escuchaba. Ya estaba todo listo, puesto en la mesa.

Dos para las siete. Estaban sentados, uno frente al otro, en sus manos tenía su taza de café, temblaba. Frente a él estaba su esposa que también sostenía su taza. Entre ellos había una pequeña caja de cartoncillo blanco con unos chocolates envueltos en pequeños trozos de papel de colores.

Ella notó el temblor de sus manos y con la mirada lo interrogó, él sólo sonrió para decir que tenía frío, ella sonrió también. Era insoportable, cada vez se sentía más molesto, atrapado como si tuviese claustrofobia, quería revolcarse en el piso como si convulsionase, azotarse, agitar la cabeza. Gritar.

Un minuto para las siete. ¡Por qué no dan las siete! Pensó; sentía que sus pensamientos podía oírlos esa mujer frente a él. De pronto, ella estiró su mano y con suavidad tomó un de los chocolates de la caja y lentamente lo llevó a sus labios para morder la mitad y luego ofrecerle la otra, siempre sonriendo.

Apenas podía contener su disgusto, quería golpearla, quitarle esa sonrisa del rostro, necesitaba hacer algo y pronto.

Las siete. El reloj sonó, la mujer llevó la taza a sus labios y bebió el líquido caliente, sin prisa. Él la veía extasiado, disfrutando cómo poco a poco la taza se iba inclinando más hasta que su contenido desapareció por completo y ella la volvió a colocar sobre la mesa para terminar aquel momento con una sonrisa. Él también sonrió, feliz, se sentía casi liberado y se sintió mejor cuando momentos después vio cómo la mujer comenzaba a perder la conciencia, se golpeaba la cabeza con la mesa y caía al piso sin hacer movimiento alguno.

Arrastró el cuerpo a la lona que preparó, a su lado tenía un martillo, un cuchillo y una soga; aún no decidía como la mataría, se inclinó frente a su inconsciente víctima y sonrió mientras que con su mano acariciaba las armas que tenía cerca.

De pronto ella abrió los ojos y lo miró con fijeza, algo había en su mirada ¿odio, incertidumbre? No tenía idea, estaba petrificado, se suponía que eso no debía de pasar. ¿Qué había salido mal? No, había hecho todo bien, nada pudo salir mal, vio cómo ella había tomado todo el café, debería estar inconsciente. Pero no lo estaba.

Seguía viéndolo con la mirada fija sin cambiar de expresión, sin decir nada para luego sólo sonreír con aquella asquerosa sonrisa falsa. Él no pudo soportarlo más, tomó lo primero que su mano tocó -el martillo- y la golpeó con toda su fuerza en la cara y el cuerpo, una y otra y otra vez castigándola con todo el odio que poseía.

Cuando se detuvo vio el producto de su larga espera y terrible esfuerzo: frente a él estaba el cuerpo deshecho de la mujer con quien compartió tantos años y que lo enloqueció hasta el cansancio con sus ideas ridículas como el color de la casa o el tener que comprarle ropa nueva porque no podía usar más de dos veces el mismo vestido.

Sonrió, se alegró por su hazaña, se sentía dichoso, radiante y comenzó a reír. Bajó la vista y para su sorpresa, ella tenía los ojos abiertos y sonreía; antes de poder reaccionar, ella se levantó y lo tomó del cuello, sus manos, así como su rostro estaban repletos de sangre, huesos rotos y moretones. Trató de gritar pero aquellas manos le impedían emitir sonido alguno, no podía respirar y ella no dejaba de sonreír...

Despertó sudando, con un leve temblor en sus labios, el sol bañaba su rostro, las sábanas eran ligeras pero lo sofocaban, inhaló profundamente varias veces hasta que se calmó. Todo había sido un sueño, un mal sueño, giró la cabeza y ahí estaba ella, se vieron un instante y le sonrió. Pero esta vez algo fue distinto, ya no era aquella sonrisa sincera, dulce y amable con la que siempre lograba convencerlo de hacer lo que ella quisiese, ahora era una sonrisa hipócrita y burlona. Una sonrisa falsa que le daba repulsión, le molestaba... Desde aquella mañana lo había decidido, debía matar a su esposa...

*Profesor de Español

CEPE-CU, UNAM, Ciudad de México.